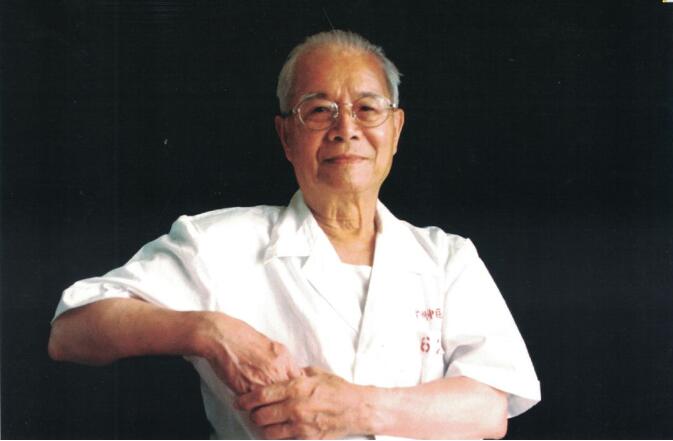

铭记一代宗师邓铁涛教授:传承岐黄薪火,培育铁杆中医!

国医大师邓铁涛教授离开我们已经一年有余,然而他的精神却穿透时空,照亮中医后辈的前行之路。适逢教师节,整理此文以纪念邓老。

邓老非常热爱中医,始终将个人命运与中医事业紧密相连,一直以来始终考虑着“中医出路何在”这样一个大问题。多年来,他不停地为中医学的继承和发展呕心沥血,奔走呐喊,对于中医的问题,邓老从不含糊,中医每每遇上风吹草动的事情,他总第一个挺身而出。他曾五次上书中央,为中医发展呐喊疾呼。

他率先组织全国名老中医在省中医院带徒弟及提倡“温书工程”,提出“铁杆中医”概念等。他最大的心愿就是:要在自己有生之年,尽己所能跟中医不断萎缩的趋势作斗争,让中医发扬光大,已近期颐之年的他还日夜思虑中医药问题。

邓老认为,培养科研型人才,不是中医教育的总目标。总目标是振兴中医,培养能为13亿人民奉献优良服务的人才,实现有中国特色的、能保证人人有卫生保健的骨干人才。因此,不管是中医本科生,还是研究生、博士生,还是非医攻博学生,首先都要把他们培养成临床医家,成为铁杆中医,在这一基础上再进入科学研究阶段。培养铁杆中医,除了教育学生视中医为“仁心仁术”,具有为中医奋斗终生的志向。还应从以下几个方面入手。

读中医经典。邓老很早就指出,中医院校的学生要读经典,《内经》《伤寒》《金匮要略》《温病学说》这四门为经典课程,必须教好、学好、用好。其次是《中药学》《方剂学》《诊断学》,亦必须学好、记牢。此外,《各家学说》也很重要。

他非常支持广州中医药大学第一附属医院把伤寒、金匮、温病三门课从基础转为临床系列,认为这三门课可以放在《内科学》之后开课,比较理想的排课顺序是,在临床实习以后,先上《温病》,然后是《伤寒》《金匮》,最后是《各家学说》,经典课不应用原著,应该重编,要把现代科研成果和临床经验在新编教材中反映出来。

除了教科书,邓老还曾为中医学子列出读中医名家著作的书单,包括四大经典的一些好的注释和易读懂的简要本,如阐释《内经》的有:《内经知要》《医经原旨》《张氏类经》;药物学著作有:《珍珠囊药性赋》《雷公炮炙论药性解》《本草备要》《本草从新》;《伤寒杂病论》的注释本:《注解伤寒论》《伤寒证治准绳》《尚论篇》《伤寒来苏集》《金匮要略心典》《金匮要略浅注》;温病派学说:《温病条编》《温热经纬》;其他综合性的有《医宗金鉴》《六科证治准绳》;医学入门书:《医学入门》《医宗必读》《医学实在易》《医学从众录》;针灸:杨继洲《针灸大成》;儿科:《小儿药证直诀》《幼幼集成》;妇产科:《经效产宝》《妇人大全良方》;外科:《外科正宗》《外科全生集》;眼科:《银海精微》《审视瑶函》;喉科:《口齿类要》《喉科指掌》等。并强调在读中医书的过程中,要有心悟,要经过实践。不是通过白老鼠检验,而是中医的临床实践。中药的方剂、经络、穴位必须要背诵,一生可用。中医应该是全科医学,不应该分科太早。

上中华文化素养课。中医学是宏观医学,讲究天人相应,植根于中华文化,而从小学到中学教育没有这方面的文化基础,对祖宗知之甚少。

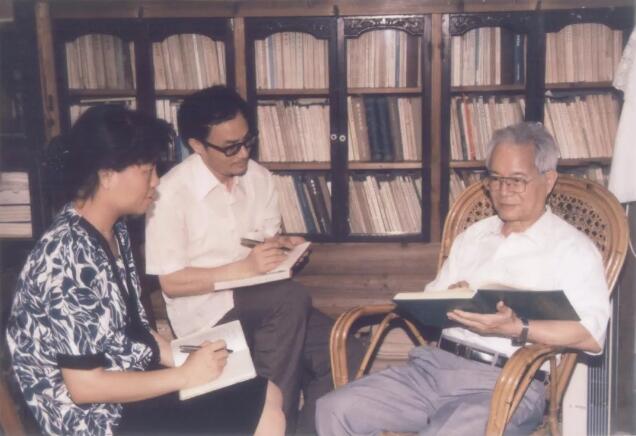

邓老曾提到,他当年带的研究生邱仕君老师入学之前,就被他要求去读《古文观止》,回来后再讲解给老师听,以此加深学生对古文的理解能力。在中医药大学,应该对中华文化素养课加以重视,如《中国医学史》《中国哲学简史》《易经》《道德经》《孙子兵法》。因为中医学的基本理论与中国古代哲学有着千丝万缕的联系,“积累知识好比建筑金字塔,底宽顶尖,乃能巍然屹立。”《四库全书总目提要》说得简单而又深刻,儒之门户分于宋,医之门户分于金元,儒与医前后并论是有根据的,促使自己去读一些中国通史、哲学思想史。我国医学源远流长,没有医学史的认识,不足以了解几千年来的成就与发展。

邓老认为,师带徒是中华文化传统的教育方法,现代的教育与传统的跟师教育相结合,这是早出人才的一个好方法。对于中医院校学生来说,宜于第二学年便开始拜师以便随时问道解惑。认为“学生一、二年级,要先学针灸,治未病”,亲身体验中医药能治好病,才能树立为中医药之发展而奋斗终身的大志,并促使自己到了一定的年纪向难治之病进军。

中医学是一门实践性很强的学科,邓老提出要多实践,多临床,临床和实践的同时要心悟中医的基本理论。实践包括临床实习、见习、实验、做义工等等。其中应以临床实习、见习为主。学生必须早接触临床,多参与临床。临床实习时间应分配一年半,临床各科教学同步进行。设计一套硬指标考核学生实际中医临床能力,并作为毕业论文的重要部分。

邓老了解到青年中医一上岗,就去西医院进修的现象普遍存在。决定选择广东省中医院为示范点,引进全国之名老中医实行拜师带徒再教育。希望实行以点带面,推向全国。广东省中医院吕玉波院长,1998年首先在中医院系统倡导邓老“大温课,拜名师”精神,拜名师、植名医树。

中医药事业怎样才能发展得更快更好,邓铁涛教授对此天天思、天天想。他对于高水平中医药临床人才的培养,思考运用毛主席的战略思想“伤其十指,不如断其一指”,主张去扶持中医药的典范,在行业内起示范带领作用,他把这个典范选在广东省中医院。因此,他主动提出要成为广东省中医院的智囊、高参。这么多年来,在医院发展过程中,他确实起到了不可替代的作用。

首先,邓铁涛教授认为发展中医药事业,人才培养最为关键。因此特别关注年轻一代中医的培养。为此不顾80多岁高龄,他亲自到广东省中医院带徒。他认为仅靠广东这些老中医来医院带徒,还不足以把医院培养成中医界的典范。因此,他协助我们遴选了15位全国知名中医来院带徒,包括国医大师任继学、路志正、朱良春、颜德馨等,从此就启动了医院在全国范围的师带徒工作。

邓铁涛教授在广东省中医院启动的师带徒工作,有几个观点是值得永远传承下去的:第一,学我要像我,还要超我;第二,集体带,带集体;第三,一代带二代,二代带三代,一代一代地带下去。他还认为师带徒只是带出了一批人,全院的中医药氛围要浓厚起来,所以向医院提出了温书工程,每年组织全院进行温书,所读书目都是邓铁涛教授亲自指定的,从《伤寒论》到《温病条辨》,他还特别推崇中医各家学说。

此举影响深远,开现代学校教育与传统中医带徒教育结合之新风。

邓铁涛教授并不排斥新技术,相反,他认为中医学应该与新技术相结合。“最新的科技才是发展中医的钥匙”。美国托夫勒《第三次浪潮》提出了新技术革命,中医与新技术并不矛盾,越新的技术越能证明中医和发展中医。

邓老认为,新技术革新与科技新进展,可在教学中用学术讲座形式,请名家作报告,应当借用所有的新技术,为中医服务。如有人在航天技术中采用中药“治未病”理论,增强体质,这个就很值得推广。此外,在中医教学中,信息论、控制论、系统论均可列为必选的选修课。这些对中医的思想和理论的推广和研究有很大的帮助。

近代以来,中医现代化、中西医结合的提法很多。大都是采用现代医学的实验方法来验证中医的理论或中药疗效。邓老认为,中西医结合是医学现代化的必由之路,加上与现代自然科学多学科的结合,是创造我国新医学的道路。关键在于如何结合,把中医事业放在什么位置上。中西医对号入座,不是现代化;以西医之理解释中医学,也不是现代化;阉割中医更不是现代化。

中医院校可以开设西医课,如:《解剖》《生理》《病理》《微生物》《诊断学基础》《内科学基础》《科学基础》,但中西之比控制在8:2之范围较合适。因为中医有中医的成长与发展的规律,与西医是不同的。西医学的发展与实验室分不开,中医学的发展则与临床分不开。西医的实验室以实验动物为基础,中医学理论的提高,往往来自临床观察,它是以人为基础的。

因此,要搞好搞大中西结合,中医教育必须深化改革,千万不能以西医的思维去改造中医,不要先入为主,不要认定凡与西医不符的就不科学,要“求同存异”地去进行中医药研究,而不是“研究中医” 却批判中医。这是我们在与新技术结合时要思考的一个问题。

总之,用邓铁涛教授自己的一段话总结他的中医教育思想,即“四大经典是根,各家学说是本,临床实践是生命线,仁心仁术乃医之灵魂,发掘宝库与新技术革命相结合,是自主创新的大方向”。

邓老生前曾经郑重地嘱托儿媳陈安琳:告别仪式要让学生代表与家人站在一起。从这个细节不难看出,他把弟子们当作自己的孩子。

对于两个儿子邓中炎(邓铁涛教授长子)和邓中光来说,他是慈父,更是严师。邓铁涛教授常向全行业呼吁,要培养铁杆中医,落到小处,他就从自己家庭抓起。“邓老常说,当你们自己的子女发高烧的时候,用中医中药还是西医西药,就反映你们中医专业思想牢不牢固了。”邓中光老师的儿子好几次扁桃体化脓,发高烧,体温超过40摄氏度,邓中光老师都用中药治疗,大多能在3天左右把烧退下来。

“文革”期间,邓中炎老师被分配到粤西怀集县一个叫做坳仔的地方。父子俩难得相聚,一见面聊的却全是中医。邓铁涛教授总是鼓励儿子积极面对困难,珍惜基层临床工作机会,利用中医药解决群众实际问题,还常常指出邓中炎老师在治疗中的不足之处。

而对于弟子们来说,邓铁涛教授是严师,也是慈父。

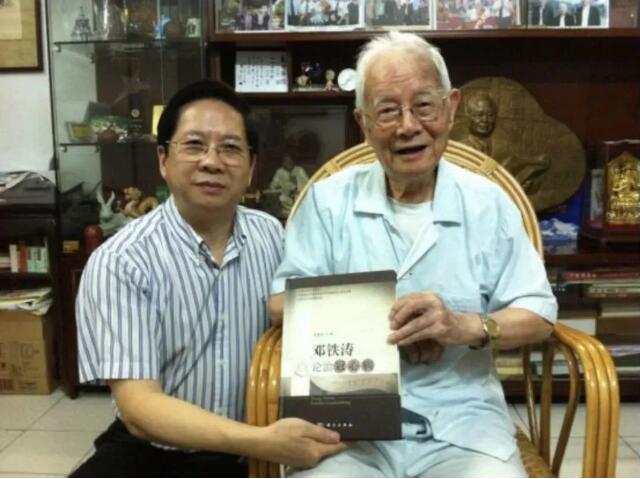

邓老要我与他共建百岁工程、超百工程,以毕生精力为振兴中医而奋斗,他的誓言是“我以我血献岐黄”。邓老是一位百科全书式的学者,师德、医德高尚,桃李遍天下。他在伤寒、温病、诊断学、医史学、中药学、临证等多方面都有卓越贡献,堪称中医人的楷模,特别是为中医药事业的存亡、发展奔走呼号,费尽了心血。

在2003年,在未知病因的非典袭来之际,邓老挺身而出,组织名老中医献计献策,与广东省中医院、一附院的弟子一起奋战,为战胜非典做出了重大贡献。在2004年,我去日本讲学时,他让我介绍我国中医抗击非典的经验,弘扬这一重大成就,得到与会学者的热烈赞扬。

邓老非常重视岭南草药。他认为岭南草药资源丰富,随处可采,用于治病常取得意想不到的疗效,他随口跟我讲了他用之有验的草药20多种,特别欣赏五指毛桃、牛大力、千斤拔治疗重症肌无力和运动神经元病的疗效,嘱咐我认真地收集、筛选,把岭南草药经验整理出来,配好药图,写成中草药著作,促进其繁荣发展与创新,并给我提供了邓铁涛研究所立题的支助,预先写好“岭南草药”四个封面大字。(靳士英)

1962年,我从中医学院毕业后被分配在邓老门下,从此,我的生活、学习、工作等一直得到邓老慈父般的关爱。事业上、学业上,邓老给予我无微不至的关怀,赠送我《中医大辞典》《邓铁涛医学文选》等书籍。每当我有问题请教时,他总能指点我。邓老特别重视临床实践,我有幸侍诊于邓老身边,得到他从四诊八纲、辨证论治到遣方用药经验的无私传授。

自1985年至2000年之间,我能有资格参加原卫生部、国家食品药品监督局中药新药审评工作和中药新药临床研究指导临床临证,与邓老多年来精心培育是分不开的。1975年,我开始脾胃研究后,邓老是我的后盾。我以邓老的名义招收了首批硕士研究生,开展线粒体脾虚证产生机制研究,获广东省科技进步一等奖。对于我负责的中药治疗胃癌、癌前病变的国家九五攻关课题,邓老也提出宝贵意见。

在生活方面,邓老对我及家人无微不至关怀。2018年教师节前,重病卧床的邓老得知我太太骨折后,嘱托多位师弟师妹来探视,转达他的问候,我们全家人深受感动。

我将铭记邓老的教诲,将仁心仁术、大医精诚传承下去,我永远是邓老的学生。邓老捍卫中医、弘扬中医的宏愿一定会后继有人。(劳绍贤)

重症医学是一门新兴的学科,在我国起步较晚,中医重症医学的发展更是如此。邓铁涛教授曾言:“如果中医药在危急重症甚至一般病症面前,成为可有可无的东西,那么中医药学距离消亡的日子就不远了。”

邓铁涛教授生前曾担任广东省中医院重症医学科学术顾问20多年。他急患者所急,想患者所想,一旦广东省中医院重症医学科需要会诊,一个电话打到邓铁涛教授家,邓铁涛教授二话不说马上出发。好几次,邓铁涛教授亲自指导重症医学科危重患者抢救工作。

记得在一次重症肺炎的抢救中,那时邓铁涛教授已88岁高龄,我担心他有被感染的风险,建议他在办公室会诊。邓铁涛教授不顾大家的苦苦相劝,毫不犹豫地穿上隔离衣,戴上口罩,进入病房给患者察舌切脉,仔细辨证,开方下药。这一切令人感动,催人奋发。(张敏洲)

“从1979年考取他的研究生开始,我跟了邓老40年了。”邓铁涛教授的弟子刘小斌教授说。回想起求学之时,刘小斌等3人跟着邓铁涛教授读研究生,学业艰苦而经济拮据,邓铁涛教授便从自己的薪金里拿出30块钱接济他们。“我们不肯收,邓老就让我们回去读《东垣老人传》,用李东垣和学生罗天益的故事勉励我们。”

弥留之际,邓铁涛教授还交代儿媳代交最后一笔党费人民币1000元。“病床之上,他也没有忘记交党费。他说,只有中国共产党才能够使中医走上正轨。”

刘小斌老师透露,2017年,邓铁涛教授便立下遗嘱。10日上午,这份遗嘱在邓老去世后解封,只有短短的手书几行字:“我能留给儿孙最大的遗产为仁心仁术,全心全意为人民服务。”“生是中医的人,死是中医的魂。”邓铁涛教授的故事,激励着一代代广中医学子奋勇前行。

邓老2018年下半年反复对我说过几句话。一是“置生死于度外”,源于他对中医坚定的信仰,他说中国共产党五代领导人都支持中医,这些大的问题都解决了,生死对于我又算得了什么呢?二是“问心无愧方乃真君子”,君子坦荡荡,邓老为党和人民中医学事业奋斗终身,仰不愧于天,俯对得起地,中培育中医英才无数。三是“为人民服务”,邓老常说“恫瘝在抱”,把患者的疾苦像自己的病痛一样放在心上,这就需要“为人民服务”的思想境界。大师之言,铭记于心。(刘小斌)

邓老对学生的培养,犹如春风化雨,润物无声。

80年代,邓老写给我的第一幅字最简单,只“勤奋”二字。那时我刚刚考上研究生,既没有临床经验,也没读过经典,只有以勤补拙。

上研究生的第一课,邓老要求我读《古文观止》,从书尾读起,先易后难,先学后讲,慢慢训练出一套学习方法以后,又把读书范围扩大至文、史、哲。邓老还要求我练毛笔字,从隶书练起,每周练习后交给他,他总是认真地给写得好的字划圈。

至今,教研室还完好无缺地保存着邓老为我讲授中国哲学史的一叠厚厚的讲稿。

邓老还常常用北京岳美中和湖南李聪甫两位名医的典型例子教诲我勤奋读书有多么重要。

“海纳百川,有容乃大,壁立千仞,无欲则刚。”这是邓老在90年代写给我的第二幅书法,也是邓老对我的教诲最多最深刻的核心内容,贯穿了做人做事做学问的方方面面,成为激励我成长的最好精神食粮。

邓老的一生是为中医奋斗的一生,也是他躬身实践、仁心仁术的一生。他把仁心仁术视为医之灵魂。2015年邓老为我写的第三幅题字就是“仁心仁术”,也是他留给我最宝贵的精神财富。(邱仕君)

1978年,著名中医学家岳美中、方药中创办了中医研究院(今中国中医科学院)研究生班。一切从“零”起步。

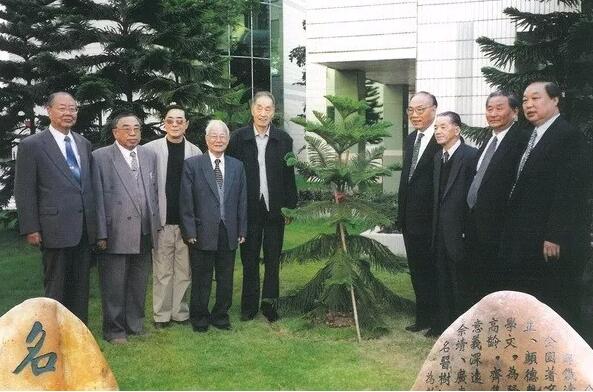

2005年7月31日任继学摄于长白山“八老上书”后,依次为:何任(前排左二)、焦树德(前排左三)、路志正(前排左四)、邓铁涛(前排左五);后排:张琪(后排左一)、许家松(后排左二)、方药中(后排左三)。

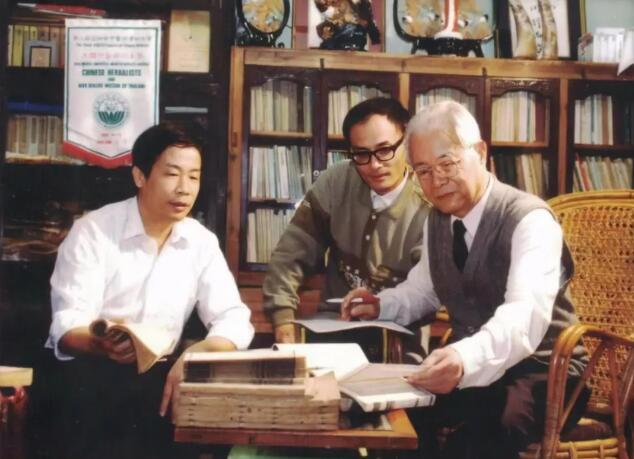

2002年6月27日,邓铁涛(左三)与许家松(左二)合影于广东省中医院。

上世纪八十年代,年逾七旬的邓老几乎每年都是千里迢迢来京讲课。那时的教学条件非常简陋,不但没什么讲课费,连接送老师的用车都难以安排。但是前辈们从不计较,邓老甚至还为我解困。邓老有时借来京开会之际为我们讲课,他会在电话中告诉我:“你不用安排车子接我了。”为我解困,让我暖心。

当时,邓老住在我院家属区单元宿舍的一个房间内。每次上下课,我都会去接送邓老并趁机向他求教。谈及中医事业面临的重重困难,我难免流露出一些沮丧和悲观。每次邓老都会以他那平和、坚定、富有感染力的声音说:“有那么悲观吗?我看中医一定会有光辉的未来。”每次见面,我都会被邓老身上那种对中医文化的自信和责任感所感动。(许家松)

邓老是深受国内外人士崇拜的中医界泰斗,百岁高龄时仍神清气爽,耳聪目明,思路敏捷,风采依旧。邓老在中医临床、教学、科研、管理等方面躬耕长达70载,他高瞻远瞩,密切关注中医药事业的发展,常把毛主席提出的“中国医药学是一个伟大的宝库,应当努力发掘,加以提高”挂在嘴边。

每当邓老亲自主编、审阅《中医诊断学》《实用中医诊断学》等教材时都非常认真,仔细审查、修改,直到满意为止。邓老高度重视、时时关注中医诊法与中医诊断学教材建设,参与了讲授课程和教材编著等多项课题,积淀了丰富的教学经验和师说功底,常嘱咐学子:中医诊断学是联结中医基础理论和临床各学科的主干学科,造就一个中医理论家和临床医学家都需要把这一门桥梁课学好。应当以“如切如磋,如琢如磨”的精神认真研读中医经典著作;应当以“锲而不舍”“滴水穿石”的精神来投入临床实践;应当以严谨求实的科学态度来整理、提高、创新。

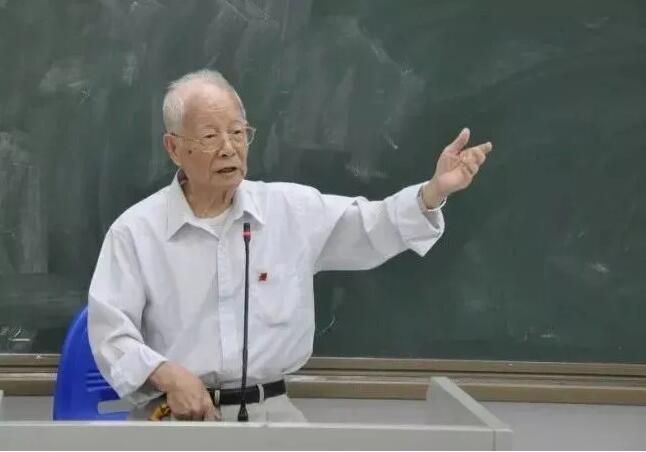

邓老为人豁达,心胸宽广,常对我讲“师者当以德为先”。他既是中医临床家、科学家,也是教学艺术家。邓老生前已近百岁高龄之际,仍在每年本科生、硕士生、博士生新生入学时亲力亲为给学生们授课演讲,常叮嘱中医后学要明确中医药的研究方向,做追求极致挑战的“铁杆中医”,做学术要严谨,做人要正派。其铿锵有力的话语,不忘初心、牢记使命的家国情怀,甘当人梯、为中医药人才培养及中医药事业发展甘愿奉献的坦荡胸怀,一直激励、鞭策着中医后学奋力拼搏,励志前行。

邓老一身正气,两袖清风,为中医药事业奉献一生。深深缅怀邓铁涛教授,其精神风骨将永远铭刻在我们心间!(陈群)

17年前,邹旭老师曾在国医大师邓铁涛教授的指导下抗击非典,运用中医药挽救了很多患者的生命。当时,邹旭老师的妻子确诊非典。作为国医大师邓铁涛教授的弟子,他向恩师汇报了情况,邓老详细听取了病情介绍后给予用药指导。邹旭老师按照邓老的指导使用中药为妻子进行治疗,6天后妻子烧退了,肺部的炎症也改善了。

邹旭老师每次提及此事,都对邓老感恩万分。此次新型冠状病毒肺炎疫情肆虐之际驰援武汉,他深感责任重大,凭借着对中医药的信心,怀抱着医者救死扶伤的初心,他带领医疗队不辱使命地完成了党和人民交予的神圣任务。(邹旭)

高山仰止,景行行止,虽不能至,然心向往之。吾辈中医后学,虽然不能达到像邓老那样至高至上的思想境界,但仍会努力为中医之薪火相传、生生不息而奉献自己的力量。