红色中医邓铁涛:联络东纵地下抗战,为党和祖国事业奋斗一生

谈起邓铁涛教授(邓老),大多数人的第一印象想必都是“国医大师”、“名老中医”,更加鲜为人知的是,邓老不仅是一名共产党员,在抗战时期,更是一名参加过地下抗战的地下党员。

邓老对老青年时自学唯物辩证法将之与中医理论学习相结合。他参加过地下抗日斗争,并秉持知识分子的勇气,反对以前错误的中医政策。在唯物辩证观的影响下,邓老提出五脏相关学说。根据历史唯物主义的认识和实践,邓老提出在史学研究中的临床史观。综观邓老一生,可称是“红色中医”。

1938年,邓老刚刚从广东中医药专门学校毕业,就遇到了战乱,只得随行医的父亲迁到香港。在香港,邓老先在小学教书,不久又与几位同学一起创立了一所“南国新中医学院”,传授中医。在这期间,邓老由于爱好文艺,参加了中华全国文艺界抗敌协会在香港组织的“文艺通讯社”的活动,这是党的外围组织,培养港九文艺青年,同时宣传抗日。他的一位朋友谭军在他影响下也加入了文通社。后来,谭军参加了东江纵队,成为文工团副团长。

<广东省中医进修学校>

在香港,邓老深受救亡运动、进步文化的影响,他参加了共产党领导的中华全国文艺界抗敌协会香港分会属下的文艺通讯部等团体,开始认真阅读一些进步书籍,包括毛泽东同志的《新民主主义论》、恩格思的《反杜林论》及《鲁迅全集》等,学习了一些唯物辩证法。在学习中,邓老深深感到历史唯物主义和辩证唯物主义对研究中医学有很大的帮助,这成为他以后钻研中医学宝库的一把钥匙。

1941年底,太平洋战争爆发,香港亦沦陷。邓老一家生活陷入困顿。而这时广州的药业有所复兴,“迨民国三十年(1941年),香港告陷,日敌鱼肉侨商,极为惨酷,而广州伪府假行仁义延揽民心,而越、沪船艘亦有些来往,故港中行号多渐渐移设广州。所以当夫卅一、二年间,本行由十余间增到百余间,可谓一时之盛。”于是,为了生计,邓老携家回到广州,在太平南路药材店坐堂应诊。

邓老返回广州,参加广东人民抗日游击队,在东江纵队广州交通站任地下交通员。邓老曾回忆,地下联络是单线联系,当时医生职业给了他有利的掩护,这是他在革命时期难忘的经历。

抗日战争中,在广东活动的东江游击区(东纵)、珠江游击区(珠纵)和北江特委等系统,都在广州设立有地下联络点、交通站,为部队输送人员、文件,购买医药用品,搜集敌人军事、政治情报等。他们为了安全,都是单线联系。其中,东纵的一个广州联络站,就建在国医大师邓铁涛当时工作的药店里。

<邓铁涛教授与东江纵队战友>

当时,谭军在香港做地下工作,组织说部队很需要革命理论书籍,希望他帮收集。谭军颇觉难办,突然,“我忽然想起以前读书会的老伙伴邓铁涛,他是个中医生,又是我的启蒙老师,他几大书柜的革命理论书籍还完整地保存着,隐藏在一家工厂的仓库里。但他人在广州,我便用‘暗语’写信到广州向他索取,他欣然答允,立即寄来介绍信让我去取书”,就这样谭军完成了任务。

不久谭军回到部队,后来奉东江纵队司令部之命,到广州找邓铁涛,请他做秘密交通站的工作。邓老毅然答应。此后,经常有地下工作者以看病为名,到他坐堂的地方接头。他还不时陪东江纵队来的一位乔装打扮的女同志上街购买游击队需用的物资,存在自己家里,等游击队派人来取。在邓老的启发下,又有一个十三行药材店的少东家冯杲也参加了地下交通站的工作,后来冯杲还到东江纵队担任外文翻译。对于这一段经历,东纵地下交通站的负责人彭会回忆说,邓老和冯杲所在的两处药材店,“因为看病和抓药更便于接头”“起过很多的作用”。

1949年10月,中华人民共和国成立。在新中国建国初期,卫生部部分领导执行了对中医不利的措施,使新中国的中医事业起步维艰。1954年,党中央洞察于此,及时出台了正确的中医政策,使中医事业开始走上正轨并取得前所未有的发展。

邓老经历过世纪年代末以来的废医风潮,与新中国对中医事业的重视相比较,深深感到新旧社会的极大不同。他通过学习党对中医问题的指示,学习党的中医政策,体会到没有新中国就没有新中国的中医药事业。1958年12月,邓老正式加入了中国共产党。在那个激情燃烧的年代起,以党员的身份继续为中医事业而奋斗。

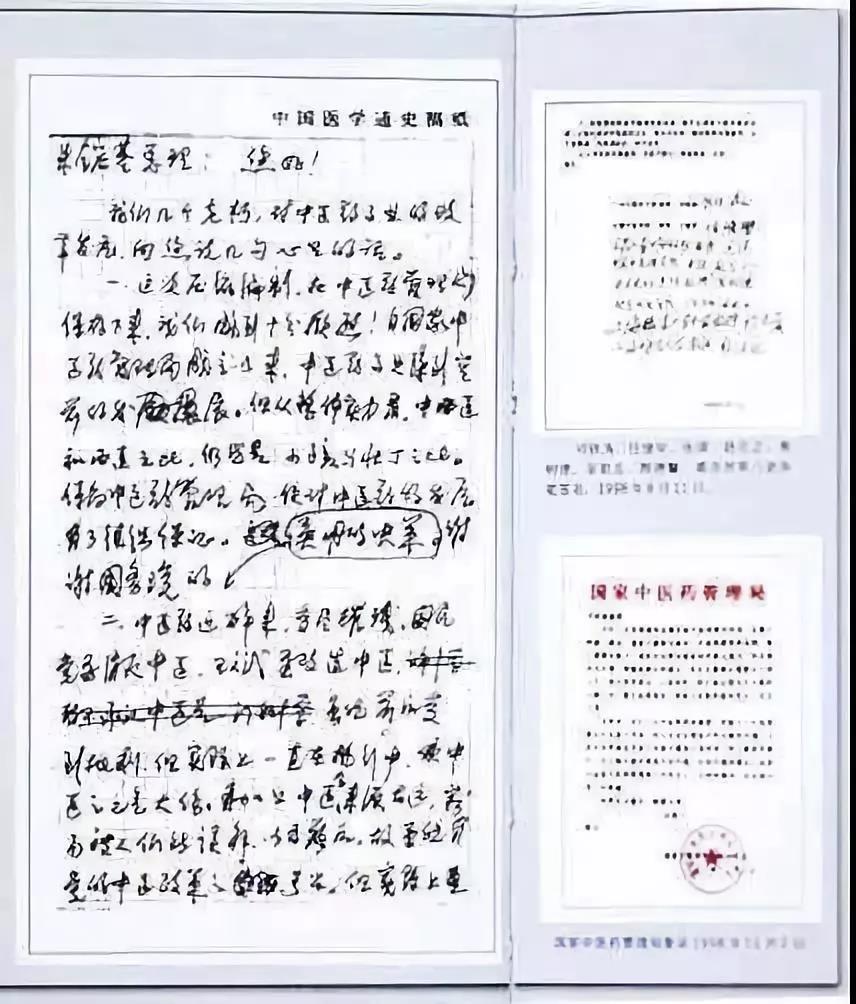

值得指出的是,邓老是共产党员,也是一个代表中医界的公共知识分子,他信仰马列主义哲学的基本原理,但对具体政策中的失误,从不噤若寒蝉,而是诤言以谏。早在1951年,在中南卫生部批示“勿需培养新中医”之时,邓老就针锋相对,发表《新中国需要新中医》一文为中医请命。加入中国共产党后,邓老更以《党章》所赋予的党员权利,坚持向党组织反映问题。

在文化大革命中,邓老同样受到打击。但改革开放不久,1984年邓老就上书党中央领导反映中医问题,在信中,他以一个普通“共产党员中医”的名义落款。

多年来,邓老不断向有关部门提出建议,在国家中医药管理局成立、中医院校保持独立建制、加强中医院建设等方面均发挥了积极作用。作为一个普通党员,他的建议经常能受到重视,其原因是,他首先是一个高明的、受群众欢迎的中医,他以自己的实践证明着中医药的临床价值和发展潜力。

在中国,中医而兼共产党员熟悉马列主义者人数不少。在中国的学术界,由于历史的原因,也有过言必称马列的时期。文革以后,出于对文革时期形式主义的反感,加上西方学术思潮涌入,不少学者一下转向成为西方各种“主义”、“理论”的信徒。邓老同样勇于吸收西方新的学术发展,就新技术革命与中医的关系作过很有影响的演讲。而邓老的独特之处,则是他真正坚持了马列主义的哲学,并以此为指导来研究中医以及其他学术。

与生搬硬套的形式主义不同,邓老对唯物辩证哲学与中医的关系是有深刻的认识的,这体现在他两个重要学术思想的形成上。

五脏相关学说是邓老提出的重要思想。其原因与学术界对五行学说的认识有关。近代以来西学东渐,中国传统文化受到巨大冲击,其中五行学说更招致了一场大批判。

-

1923年,梁启超在《东方杂志》发表名作《阴阳五行说之来历》提出,“阴阳五行说为二千年来迷信之大本营。直至今日,在社会上犹有莫大势力,今当辞而辟之……吾辈死生关系之医药,皆此种观念之产物!”

-

其后,史学界展开对五行学说历史的清算,先有刘节作《洪范疏证》指出,洪范五行说为战国以后阴阳五行家的伪托。

-

接着,顾颉刚作《五德终始说下的政治和历史》称,“五行是中国人的思想律,是中国人对于宇宙系统的信仰,二千余年来,它有极强固的势力。”“五德终始说没有别的作用,只在说明如何才可有真命天子出来,真命天子的根据是些什么……五德终始说是一种命定论,自是儒家承受传统思想,重视天命的结果。”顾颉刚的考证抹去了五行说的神秘色彩。

-

新文化运动的干将胡适与陈独秀也强烈抨击了五行之说,这些观点影响了当时的中医界,有人提出要在中医中废除五行学说。

-

建国后,在新中国的中医教材中是否采用五行学说也有过争议,最终五行学说仍被保留,因为对于中医而言,这确是不可或缺的理论。这在学术界引来批评,因为哲学上的研究认为,五行学说是有机械论、循环论的成分,中医采用五行学说是否不科学呢?

在20世纪60年代,邓老凭着对唯物辩证法和中医理论的深刻理解,提出了对五行学说的新认识:

-

1962年11月16日邓老在《光明日报》发表“中医五行学说的辩证法因素”,明确提出,“中医的五行学说主要落实于脏象学说”,从而指出中医五行学说有辩证法的因素,与哲学及社会科学中循环论和机械性的五行有本质的区别。

-

1963年3月,邓老于《广东中医》第3期发表“中医理论的核心”,肯定五行学说的科学内容与阴阳一起构成中医的理论核心。

-

1975年邓老发表《再论中医五行学说的辩证法因素》,提出五行生克内含许多辩证法因素和科学内容,而为了与循环机械的五行论区分,可以考虑不一定仍用金木水火土的名字,可直接用心肝肺脾肾五脏来命名,亦即命名为“五脏相关学说”。这是第一次命名该学说。

-

1988年邓老发表“略论五脏相关学说代替五行学说”,从“中医五行学说来源于哲学但不同于哲学”和“中医五行学说没有停留在《内经》时代”两个方面,深入论证了五行学说更名为“五脏相关学说”的必要性,提出这是提取中医理论精华内核并加工提高的一种革新,从而使中医理论名实相符,避免了无端误解。

邓老的研究是建立在辨证法一分为二的基础上的。他指出中医的实践是发扬了五行学说的辨证法因素,而扬弃其机械的一面。不过,由于中医仍然称为五行学说,其他学科的研究者很难区分。因此,邓老曾提出可用“五脏相关学说”来取代“五行学说”,五脏相关学说是反映五行学说在中医中的科学的、有实践基础的一面,而不包含其机械的一面。将其实质用医学的术语表达,可以避免对中医的误解,这一观点是非常有创见的。

当时,五脏相关学说本身也是与时俱进的。当年邓老提倡“取代”,但如果在中医教材中没有五行,学生不了解,将来会难以直接阅读中医古籍以继承学术。所以,后来邓老也经常谈到,不一定是在形式上“取代”,关键要在研究上、教学上形成共识,认识到中医五行学说的实质是五脏相关,这样就不容易误解。另一方面,从五脏相关的角度来研究脏腑,又可以拓展出更多的临床及科学研究领域,邓老及其弟子在这方面开展了不少具体的研究工作。

邓老对中医学史研究提出了一个十分鲜明、并很有影响的观点:医史研究必须与中医临床相结合。他提倡,从事中医学史研究的人员,应该同时也是有中医临床经验的专家;对中医学史有关学说与人物,应结合中医临床来研究其影响和作用;对医学史上的创新观念和思潮,不能脱离临床来评价。对这一观点被称为临床史观。

临床史观的形成也是与邓老的理论素养分不开的。历史唯物主义要求,对历史人物、古代学说的评价要客观,客观的标准往往基于今人的认识。就中医学史而言,有人用现代医学的眼光评价古代中医得出的结论就并不客观。

另一方面,有的研究中国古代科技史的学者并没有注意到这样一个事实,即古代的很多科技成就都已成为历史陈迹,但古老的中医学科却是绵延存续至今。中医学史是一门活科学的历史。所以,中医的实践对判别科技史研究的问题具有重要意义。

邓老还经常引用实践论的著名观点“实践是检验真理的唯一标准”,来指导认识中医历史上各种学术之争。这些论争,一定要用实践来判断。表面上矛盾的理论,如果都有实践的基础证实,那么在矛盾的背后一定有相统一的逻辑。

数十年来,邓老对中医的发展,一直坚持“必须以马列主义哲学为指导思想”的观点,在1984年的《中医之前途》中他这样说,在2001年寄语青年中医的《碥石集》(二)序言中这样说,在2004年的香山会议上他仍这样说.他坚定的信念,在这个理论淡漠的时代愈发飘红。认真研究邓老的言论,人们可以发现,他的“红色”,绝不是标榜“政治正确”的标签,也不是老年人的怀旧;它不仅仅是出自新中国使中医新生的感恩之情,而更多是来自科学、理性的研究。

邓老生前的组织关系是在广州中医药大学第一附属医院内科第二党支部。该院党委有关负责人介绍,老人家生前一直积极参加组织生活,数十年不缺席。后期邓老行动不便,该院党支部就把支部会议开到邓老家里。

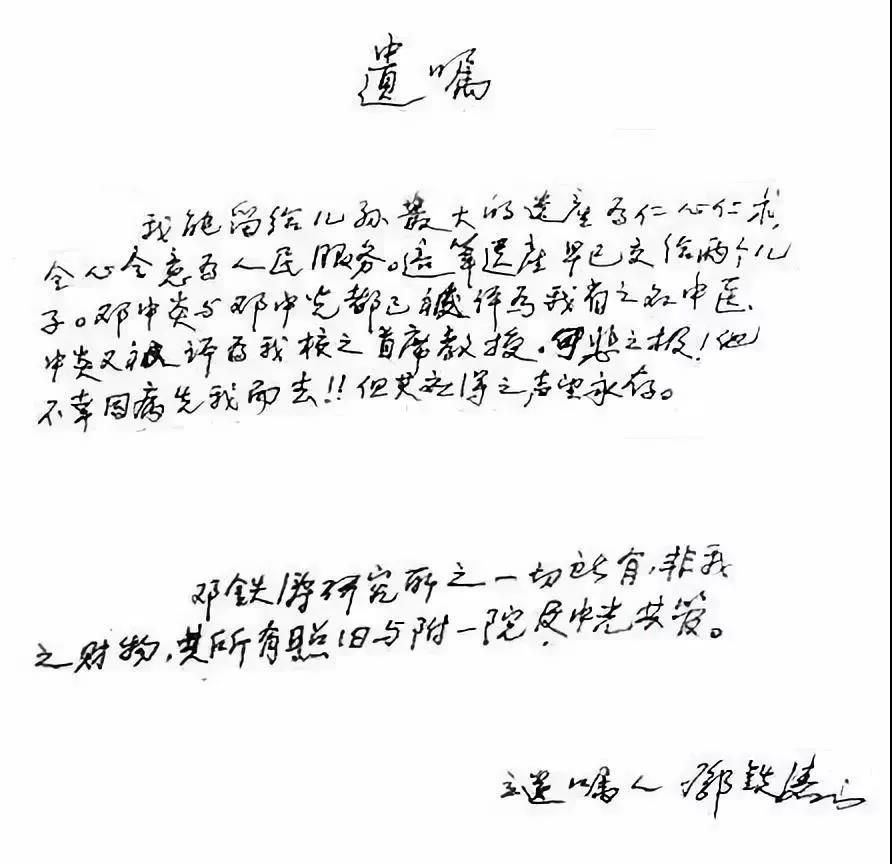

临终前,邓老叮嘱家人要帮他交最后一笔党费。2019年1月10日6时6分,邓老仙逝。其生前亲手写的遗嘱开封,老人家在遗嘱中写道:“我能留给儿孙最大的遗产为仁心仁术,全心全意为人民服务。”邓老把仁心仁术和全心全意为人民服务融入了他作为一个共产党员的行为准则中。

在遗嘱中,邓老还再次提醒:“安琳(邓老儿媳)代我交最后一笔党费。”

于是,在送别邓老后的第二天,1月17日下午,邓老的儿子邓中光教授和儿媳陈安琳女士来到广州中医药大学第一附属医院,向该院院长、党委副书记冼绍祥转交了邓老的最后一笔党费,完成了邓老的这份遗愿。

综观邓老一生,他对中国共产党、对祖国、对中医事业抱有炽热之爱;他是新中国的中医事业开拓者,是后辈敬仰的医学高峰,是患者心中最温暖的希望;如果为邓老贴上一枚标签,那一定是“红色中医”。如果要定义邓老铁涛教授是一位怎样的医生,那一定是“人民的医生”。

来源:铁杆e讯

版权归原作者所有,对原文作者深表敬意